冬場を中心に流行するノロウイルスは、少量のウイルスでも感染が成立しやすく、集団感染を引き起こすリスクが高いことで知られています。

感染すると激しい嘔吐や下痢などの症状が現れ、日常生活に大きな支障をきたすだけでなく、適切な対処を怠ると家庭や施設内での二次感染を招く可能性もあります。

特に、ノロウイルスは一般的なアルコール消毒では不十分であり、適切な消毒方法を理解し、正しく実践することが感染拡大を防ぐ鍵となります。

本記事では、ノロウイルスの特性を踏まえた効果的な消毒方法や注意点を詳しく解説し、家庭や飲食店、医療・介護施設などで役立つ実践的な対策をご紹介します。

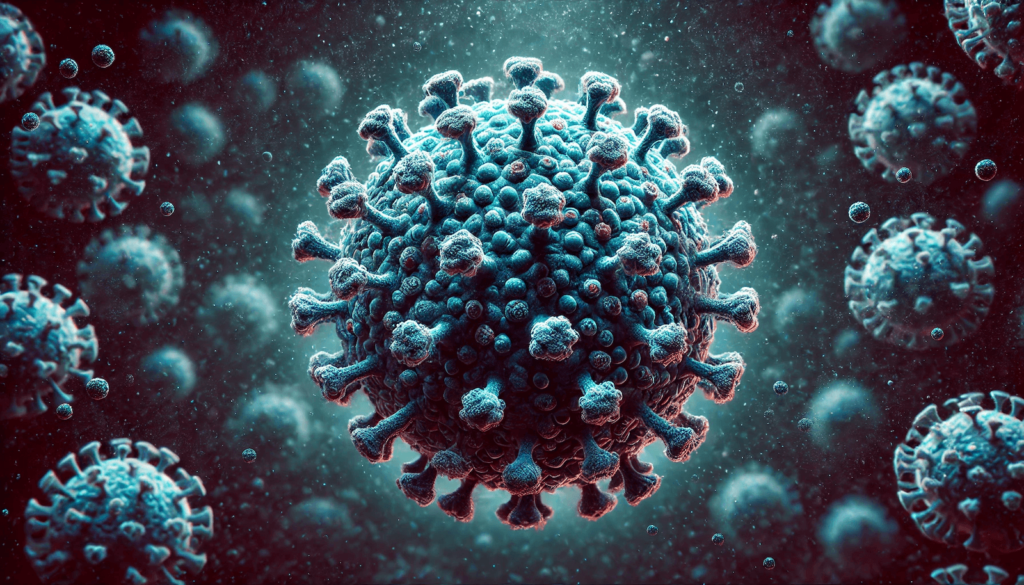

ノロウイルスとは?

ノロウイルスの基本

ノロウイルスは、ウイルス性胃腸炎を引き起こす代表的なウイルスの一種であり、特に冬場(11~3月頃)に流行しやすい傾向があります。

主な感染経路は、感染者の便や嘔吐物を介する経口感染ですが、ウイルスが付着した食品(特に二枚貝)を加熱不十分で食べたり、汚染された手指や調理器具を介して感染することも少なくありません。

ノロウイルスの症状と潜伏期間

潜伏期間は24~48時間程度とされ、主な症状としては強い嘔吐や下痢、腹痛、軽い発熱などがあります。

小児や高齢者、免疫力が低い方が感染すると、症状が重くなりやすいため特に注意が必要です。

感染者が症状を回復した後も、しばらく便中にウイルスを排出することがあるため、二次感染を防ぐためには消毒や手洗いの徹底が不可欠です。

ノロウイルス消毒の基本知識

消毒の目的と重要性

ノロウイルスは非常に感染力が強く、微量のウイルスでも体内に取り込まれると発症する可能性があります。

したがって、一度感染者が出ると嘔吐物や便を通じて周囲にウイルスが広がり、さらに家族や施設の利用者などに感染が拡大してしまうリスクが高いです。

そのため、嘔吐物や便の適切な処理、室内や調理器具の消毒など、二次感染を防ぐための対策が重要となります。消毒を怠ると、ウイルスは長時間生存し続け、再度人の体内に入るきっかけを作ってしまうのです。

消毒方法を間違えると危険

ノロウイルスはアルコールに対して比較的抵抗性があり、アルコール除菌スプレーやジェルだけでは完全に不活性化させられないことがあります。

さらに、不適切な消毒液の濃度や放置時間が短い場合は、ウイルスが残存してしまうおそれも。

正しい濃度の次亜塩素酸ナトリウム(塩素系漂白剤)を使う、加熱消毒を行うなど、しっかりと効果を発揮する方法を選ぶことが大切です。

ノロウイルス消毒の具体的手順

嘔吐物や便の処理方法

- 事前準備

- 使い捨て手袋、マスク、エプロンを着用

- 周囲の人を避難させ、換気を行う

- 嘔吐物・便の除去

- キッチンペーパーや使い捨てタオルでそっと覆い、周囲に飛散しないよう慎重に拭き取る

- ゴミ袋に入れ、密封して廃棄

- 床や壁の消毒

- 次亜塩素酸ナトリウム(市販の塩素系漂白剤)を利用し、1000ppm(0.1%)程度の濃度で消毒液を作る

- 汚染箇所に十分浸透させ、数分放置してから拭き取り、最後に水拭き

- 使い捨て手袋やマスクの処理

- 外側が汚染されている可能性を考慮し、使い捨て手袋を裏返す形で外す

- マスクや手袋、ペーパーなどは二重にしたゴミ袋に入れ、しっかり密封して廃棄

調理器具や食器の消毒

- 下洗い

- 食器や調理器具についた汚れや食べかすを十分に流水で洗い流す

- 塩素消毒、または煮沸

- 塩素系漂白剤を使う場合は200ppm(0.02%)程度の濃度を目安とし、10~30分ほど浸す

- 煮沸消毒を行う場合は、85℃以上のお湯で1分以上加熱すると有効

- 乾燥

- 水分を拭き取る際にも使い捨てペーパーなど衛生的なものを使用し、使い回しのふきんは避ける

ノロウイルス消毒時に用いる薬剤の濃度と注意点

下表では、ノロウイルス消毒におすすめされる次亜塩素酸ナトリウム(塩素系漂白剤)の目安濃度と使用例をまとめています。

| 用途 | 濃度 | 作り方の例(塩素系漂白剤) | 消毒対象 |

| 嘔吐物・便の処理 | 1000ppm程度 | 市販漂白剤(濃度5~6%)を約50倍に希釈(500mLに対し10mLなど) | 床や壁、嘔吐物が付着した周囲の消毒 |

| 調理器具や食器の消毒 | 200ppm程度 | 市販漂白剤を約250倍に希釈(500mLに対し2mL程度) | 包丁・まな板・食器・シンクなど |

| 皮膚や手指の消毒 | 不適切(要注意) | 塩素系漂白剤は刺激が強く、人体には使用不可。アルコールでは不十分な場合も | 塩素系漂白剤を手肌や皮膚に直接使用すると炎症を起こす可能性あり |

注意点

- 塩素系漂白剤は酸性の洗剤と混ざると有害ガスが発生するため、絶対に混合しない

- 取り扱い時は換気を十分に行い、手袋やマスクを着用

- 濃度が高すぎると刺激が強く、使用する素材を傷める場合もあるため、適切な濃度を守る

ノロウイルス感染を防ぐためのポイント

手洗いの徹底

ノロウイルスの感染経路の大半が、手指を介した経口感染です。特に調理前後、トイレ使用後、嘔吐物処理後などは石けんで30秒以上かけてしっかり洗い、爪や指の間、手首周りまで丁寧にすすぎましょう。

調理工程の温度管理

ノロウイルスは85~90℃で90秒以上加熱することで不活性化するとされています。生食用の二枚貝などは、中心部まで十分に加熱するか、信頼できる産地のものを利用し、適切に取り扱いましょう。

感染拡大防止

- 感染者がいる場合は、嘔吐物や便を速やかに適切な方法で処理する

- オフィスや学校など集団生活の場では、可能な限り感染者を別室に隔離する

- 感染者が触れたドアノブ、机、リモコンなども塩素系漂白剤で定期的に消毒する

最近の動向と統計

厚生労働省のデータによると、ノロウイルスによる食中毒は冬場に急増するものの、夏場でも 散発的に発生しており、一年中警戒が必要という報告があります。

また、コロナ禍におけるマスク着用や手洗いの習慣化で一時的に発生件数が減少したとみられる期間もありましたが、人々の行動が通常化するにつれ再び増加傾向になるのではないかと指摘されています。

こうした中で、ノロウイルス消毒の方法を日常生活に取り入れることで、家庭内や施設内の二次感染防止に大きく貢献できると考えられています。

ノロウイルス消毒を徹底して安心な環境を

ノロウイルスは感染力が強く、集団発生しやすいウイルスとして恐れられていますが、適切な消毒方法を実践することで感染拡大を抑制できます。

嘔吐物や便の処理には塩素系漂白剤を活用し、濃度や方法を正しく守って確実にウイルスを除去することが肝心です。

- 嘔吐物・便の処理:1000ppmの塩素消毒液で床や壁を拭き取り

- 調理器具の消毒:200ppmの塩素消毒液または煮沸

- 手洗いの徹底:石けんで30秒以上、爪の間や手首も洗う

これらのポイントを日常的に意識し、万が一感染者が出た場合にも迅速に対応できるよう、家庭や職場で話し合っておくと安心です。

ノロウイルスは冬場を中心に猛威を振るうイメージがありますが、年間を通して散発的に発生します。

正しい消毒と衛生管理を身につけて、ノロウイルスに負けない清潔で安心な環境を築いていきましょう。