セレウス菌による食中毒は、あまり馴染みのない方も多いかもしれません。

しかし、セレウス菌は私たちの身近な食品に潜んでおり、不適切な保存や調理によって食中毒を引き起こすリスクがある細菌の一つです。

本記事では、セレウス菌の特徴や感染経路、具体的な予防策をわかりやすく解説します。家庭や飲食店での衛生管理に役立つ情報をお届けするので、ぜひ参考にしてください。

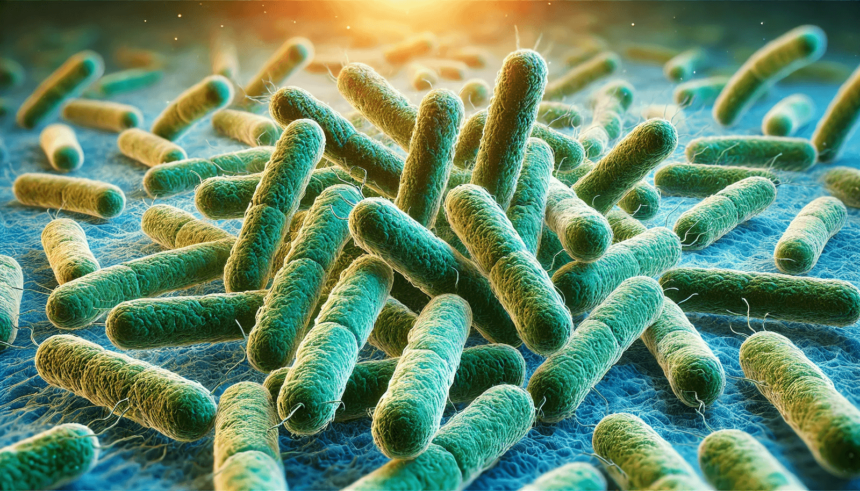

セレウス菌とは?

基本的な性質

セレウス菌は、芽胞(がほう)という耐久性のある構造を形成することで有名なグラム陽性桿菌(かんきん)の一種です。

芽胞は熱に強く、通常の加熱調理では完全に死滅しにくいため、 不適切な保存環境 ではセレウス菌が増殖し、食中毒を引き起こすリスクが高まるとされています。

主に土壌や農作物、動物の体表面など、自然界のあらゆる場所に広く分布しており、ヒトの生活空間でも発見されることが珍しくありません。

食中毒との関係

セレウス菌にはさまざまな型が存在し、その中でも嘔吐型(おうとがた)と下痢型(げりがた)の2種類の食中毒を引き起こす型が特に問題とされています。

いずれの型も芽胞を形成するため、加熱しても生き残りやすく、食中毒発生のリスクが高まる要因となっています。

セレウス菌による食中毒の特徴

嘔吐型と下痢型の違い

- 嘔吐型

- 潜伏期間:一般的に1~6時間程度

- 主な症状:吐き気、嘔吐、場合によっては腹痛

- 原因食品:チャーハンやピラフなどの炊き込みご飯系、パスタなど炭水化物が豊富な食品

- 菌が産生する毒素はセレウリドというエメチック毒素で、短時間で激しい嘔吐を引き起こします。

- 下痢型

- 潜伏期間:8~16時間程度

- 主な症状:下痢、腹痛、場合によっては軽度の発熱

- 原因食品:スープ、シチュー、肉や魚を含む総菜など比較的タンパク質を含む食品

- 菌が腸管内で増殖し、エンテロトキシン(腸管毒素)を産生して下痢を誘発します。

潜伏期間の特徴

嘔吐型は短時間で症状が現れ、下痢型はやや長い潜伏期間を経て症状が出るという点がセレウス菌 食中毒の大きな特徴です。

症状自体は比較的軽症で済むことが多いですが、高齢者や乳幼児、体力の弱い方は重症化のリスクも否定できません。

セレウス菌による食中毒を防ぐポイント

衛生管理の基本「つけない・増やさない・やっつける」

食品衛生の現場でよく言われる三原則、「つけない・増やさない・やっつける」はセレウス菌にも有効です。

特にセレウス菌は芽胞を形成して熱に強いので、加熱後の扱い方が重要になります。

- つけない

- 手洗いや器具の洗浄・消毒を徹底し、他の食品への二次汚染を防ぐ

- 調理台やまな板、包丁などをこまめに清潔に保つ

- 増やさない

- 調理後はなるべく早めに食べるか、冷蔵庫で適切に保存する

- 長時間の常温放置は菌が増殖する可能性が高い

- やっつける

- 十分な加熱(中心温度75℃以上)で細菌を殺菌

- ただし芽胞は高温にも強いため、加熱後の保管温度管理が欠かせない

具体的な対策一覧表

下表に、セレウス菌 食中毒を防ぐうえでの具体的な対策をまとめました。

| 対策項目 | 具体的な方法 |

| 食材の取り扱い | – 生の食材と加熱済みの食品を分けて保管する- 調理前にしっかり手洗いを行う |

| 調理器具の管理 | – まな板、包丁、ふきんなどを使用後すぐ洗浄・消毒- 汚れがひどい場合は漂白剤や熱湯消毒を検討 |

| 十分な加熱 | – 中心温度が75℃以上で1分以上を目指す- 炒飯やピラフなどはまとめて大量に作り置きしない |

| 調理後の保管 | – 常温で長時間放置しない(できるだけ2時間以内に食べきる)- 冷蔵庫で保存する場合は5℃以下をキープ |

| 再加熱の徹底 | – 残った食品を再加熱するときは、やはり75℃以上を目安- 電子レンジだけでなく、火通しを確実に行う |

| 大量調理の場合 | – 調理後すぐに小分けして冷却し、冷蔵・冷凍保存- 炊いたご飯やシチューなど温度が下がりにくいものは特に注意 |

| 廃棄のタイミング | – 保存してから時間が経過した食品は、迷ったら破棄- においや変色がある場合は口にしない |

セレウス菌による食中毒の発生事例と最近のトピック

炒飯やピラフでの発生が多い理由

セレウス菌はデンプン質の多い食品(米やパスタなど)で増殖しやすい傾向があります。

たとえば、大量に炊いたご飯を常温で長時間放置し、後から炒める炒飯やピラフなどは、菌が増殖しやすい典型的な環境といえます。

特に、店頭に並ぶ惣菜や宅配弁当などでも、冷却不足や加温不足が原因でセレウス菌 食中毒が発生するケースが見受けられます。

最新の統計や対策強化

厚生労働省の公表している食中毒統計によると、セレウス菌が原因とされる食中毒は年間を通じて報告されており、集団で調理を行う現場(学校給食や大量調理施設など)での発生が注目されています。

また、新型コロナウイルス感染症の影響で手指消毒や衛生管理意識が高まった一方、テイクアウトやデリバリーの需要が増加し、家庭や職場で料理を温め直す際の管理が不十分になりがちという指摘もあります。

今後は、家庭や飲食店双方での衛生管理強化が求められるでしょう。

セレウス菌による食中毒にかかった場合の対処

主な症状と対応

セレウス菌による食中毒は、嘔吐型の場合は比較的短時間で激しい吐き気や嘔吐が起こり、下痢型の場合は下痢や腹痛が主な症状となります。

軽症で済むこともありますが、水分補給を怠ると脱水症状を引き起こすリスクがあるため注意が必要です。

高齢者や乳幼児の場合は体力が低下しやすいので、症状が強い場合には医療機関を受診し、適切な治療を受けましょう。

セレウス菌と検便検査について

セレウス菌は、他の細菌(O157やサルモネラ菌)と異なり、持続的に腸内に留まることはほとんどありません。

そのため、定期検便での検出は一般的ではありません。ただし、食中毒発生時には検便が行われることがあり、患者の便からセレウス菌が検出されることもあります。

セレウス菌による食中毒を知りしっかりした感染対策を

セレウス菌は、熱に強い芽胞を作る特徴があるため、加熱後の食品でも安心はできないのが厄介な点です。

嘔吐型と下痢型の食中毒を引き起こし、症状が起こるまでの潜伏期間に差があることから、原因特定が難しい場合もあります。

しかし、以下のポイントを守ることで、多くのリスクを防ぐことが可能です。

- 調理後は温度管理を徹底する

- 長時間の常温放置を避け、小分けして冷却・保管

- 再加熱は中心温度75℃以上をキープ

- 手指衛生や調理器具の洗浄・消毒を怠らない

近年は、テイクアウトや宅配サービスの普及によって調理後の食品が消費者の手に届くまでの時間が長くなりがちです。

企業や家庭それぞれがセレウス菌 食中毒を意識した衛生管理を行うことで、安全な食生活を維持していきましょう。