ノロウイルスやサルモネラ菌と並び、カンピロバクターによる食中毒が近年増加傾向にあります。特に、日本では鶏肉を介した感染が多く報告されており、適切な加熱や衛生管理が重要です。

本記事では、カンピロバクターの基本情報や症状、そして日常生活でできる予防策について、最新のデータを基に詳しく解説します。

カンピロバクターとは?

基本的な性質と由来

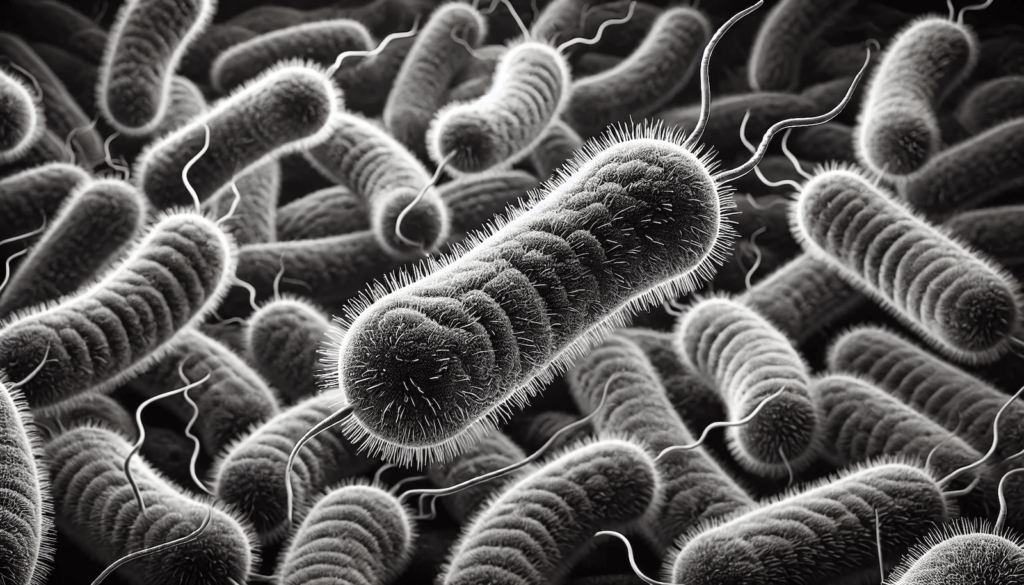

カンピロバクターは、らせん状やS字形をしたグラム陰性菌という種類の細菌です。

なかでもカンピロバクター・ジェジュニやカンピロバクター・コリなどがヒトの食中毒を引き起こす代表例とされています。

この細菌は鳥類の腸内に広く生息しており、食用にされる鶏の屠殺や解体の過程で肉の表面に付着しやすいため、鶏肉を適切に加熱しないで食べると感染リスクが高まります。

(参考:https://www.mhcl.jp/workslabo/hatena/campylobacter01#bb)

日本における感染状況

厚生労働省の食中毒統計によると、カンピロバクターが原因の食中毒は毎年一定数報告されており、鶏肉由来の発生件数が最も多いといわれています。

最近の傾向としては、居酒屋などで提供される鶏の刺身やたたき、加熱不十分な焼き鳥などを原因とする例が目立っています。

また、家庭でも生の鶏肉を扱う機会が増えたことで、調理時の衛生管理が不十分だと、知らず知らずのうちに菌が付着してしまうケースがあります。

(参考:https://www.bfss.co.jp/media/column/can1)

カンピロバクター 食中毒の原因と症状

原因食品と感染経路

- 鶏肉の生食・加熱不足

- 鶏の刺身、たたき、レア状態の焼き鳥などは特にリスクが高いです。

- 二次汚染

- 調理器具を十分に洗浄せずに、鶏肉を扱った後にそのまま野菜を切るなどで菌が移る場合。

- 飲料水の汚染

- 海外旅行先などで飲料水がカンピロバクターに汚染されているケースも報告されています。

発症までの潜伏期間と症状

カンピロバクター 食中毒の潜伏期間は、2~5日ほどと比較的長めです。主な症状は以下のとおりです。

- 腹痛・下痢

- 発熱(38℃を超えることもある)

- 吐き気・嘔吐(個人差あり)

- 倦怠感

症状は1~3日程度続き、軽症の場合は自然に回復することもあります。

しかし、体力が落ちているときや基礎疾患のある方、高齢者などは症状が長引いたり重症化する恐れがありますので、早めに受診することが大切です。

カンピロバクター 食中毒を防ぐためのポイント

衛生管理の基本

食品衛生においては、「つけない」「増やさない」「やっつける」がキーワードとされています。カンピロバクターの予防にもこの3つの考え方が当てはまります。

- つけない

- 生の鶏肉を扱う際は、調理器具(まな板・包丁・トングなど)を別にするか、その都度洗浄・消毒する

- 作業後は手を洗い、別の食材に触れる前に手指をしっかり清潔に保つ

- 増やさない

- 鶏肉は冷蔵庫(できれば5℃以下)で保存し、できるだけ早く調理

- 常温で長時間放置しない

- やっつける

- 中心温度が75℃以上で1分以上の加熱が目安

- 加熱不十分になりやすい部位(厚みのある鶏肉や骨付き肉など)に注意

具体的な対策一覧表

以下の表は、カンピロバクター 食中毒を予防するうえで重要な対策を一覧にまとめたものです。家庭での調理や飲食店での実務にご活用ください。

| 対策項目 | 具体的な方法 |

| 食材の取り扱い | – 生の鶏肉を触ったらすぐに手を洗う- 使い終わった調理器具はすぐ洗浄し、可能なら熱湯消毒 |

| 冷蔵庫での保存 | – 生肉と他の食品を分けて保管- 10℃以上にならないように注意し、理想は5℃以下で保存 |

| 調理器具の使い分け | – 生肉用と野菜用でまな板・包丁を別にする- 混合する場合は必ずしっかり洗浄・消毒してから使い回す |

| 加熱の徹底 | – 中心温度75℃以上で1分以上を目標- レア状態の鶏肉はできるだけ避ける |

| 手指衛生 | – 調理前・調理後、トイレ後などこまめに手を洗う- 爪の間や指先、手首もしっかり泡立てて洗浄 |

| 飲食店での注意 | – 鶏の刺身やたたきなどは提供基準を厳格化- HACCPに基づく衛生管理システムの導入 |

もしカンピロバクターに感染したら?

治療と対処

カンピロバクター 食中毒の多くは軽症で済むことが多く、数日以内に自然回復するケースが少なくありません。

しかし、強い腹痛や発熱が続く場合は、医療機関を受診しましょう。

下痢や嘔吐による脱水症状を防ぐため、経口補水液などで十分に水分を補給することが重要です。必要に応じて、抗生物質の投与や点滴などが行われる場合もあります。

検便検査とカンピロバクターの関係

カンピロバクターによる食中毒は、便培養検査(検便)によって診断されることが一般的です。

特に下痢や発熱が見られる場合、便を検査することでカンピロバクター菌の存在を確認し、必要に応じて適切な治療を行います。

一方、食品関連の職場で行われる定期的な検便は、主に腸管出血性大腸菌(O157)やサルモネラ菌、赤痢菌、ノロウイルスなどが対象となることがほとんどで、カンピロバクターは通常検査されません。

これは、カンピロバクターが長期間体内に残りにくい特徴を持っているため、無症状者の検査対象としての優先度が低いことが理由の一つです。

そのため、カンピロバクター食中毒を防ぐには、定期検便よりも食材の衛生管理が重要です。

特に鶏肉は75℃以上で1分以上しっかり加熱すること、まな板や包丁を生肉専用と分けて使用すること、調理器具の消毒を徹底することが有効な対策となります。

最近のトピック・統計データ

厚生労働省の発表する食中毒統計では、カンピロバクターによる食中毒が毎年のように上位を占めています。

特に、鶏肉を原因とする報告が多数を占めており、飲食店での事例では鶏の刺身やたたき、家庭での事例ではバーベキューやホームパーティーなどでの加熱不足が原因とされています。

近年は、新型コロナウイルス感染症対策により手洗いやアルコール消毒の習慣が広がり、一部の食中毒が減少傾向にあるという報告もありました。

しかし、外食需要やイベントの再開とともに、再び食中毒発生が増加する可能性も否定できません。

カンピロバクター 食中毒対策を徹底しよう

カンピロバクターは、鶏肉を中心とした生食・加熱不足や、調理器具の二次汚染などを通じて私たちの体内に侵入する危険性が高い細菌です。

潜伏期間が2~5日とやや長いため、症状が出るまでに原因がわかりにくいことが特徴でもあります。

しかし、適切な衛生管理を行い、中心温度75℃以上でしっかり加熱すれば、カンピロバクター 食中毒のリスクは大幅に減らせます。

- 手洗いと調理器具の消毒を徹底する

- 生の鶏肉を扱ったあとはすぐ洗浄し、別の食材に触る前に手を洗う

- 鶏肉の刺身やレア調理を避け、十分に加熱する

これらの基本的な対策を守ることで、家庭の食卓から飲食店まで幅広く食中毒を予防できるでしょう。

もしカンピロバクターが疑われる症状(下痢や発熱など)が出た場合は、早めの受診と十分な水分補給を心がけてください。衛生管理の意識を高め、安全でおいしい食生活を楽しみましょう。