食品が原因となる食中毒にはさまざまな種類がありますが、その中でも特に危険性が高いとされるのが「ボツリヌス菌」です。

微量でも致死的な毒素を産生するこの菌は、缶詰や真空パック、手作り保存食など、身近な食品に潜んでいる可能性があります。

本記事では、ボツリヌス菌の特徴や発生原因、具体的な中毒症状、そして日常生活で実践できる予防策をわかりやすく解説します。安心・安全な食卓を守るためにも、しっかり知識を身につけておきましょう。

ボツリヌス菌とは?特徴とリスク

ボツリヌス菌とは?

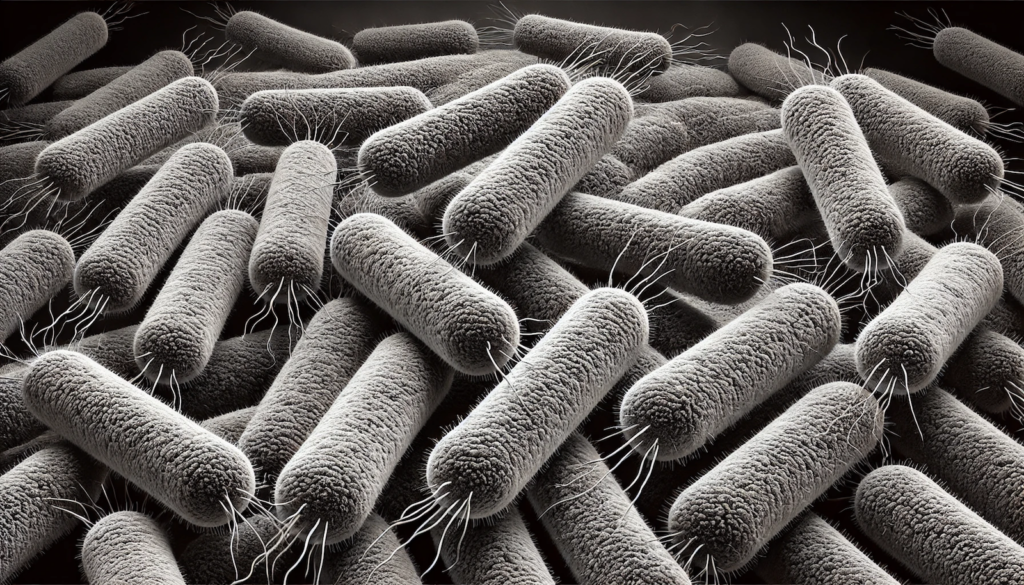

ボツリヌス菌(Clostridium botulinum)は、嫌気性(空気のない環境を好む)のグラム陽性桿菌(かんきん)です。

普段は自然界の土壌や水中など、さまざまな環境に広く分布していますが、酸素が少ない密閉状態で増殖すると、ボツリヌス毒素と呼ばれる強力な毒素を産生します。

この毒素は人類が知る中でも特に強力とされ、微量であっても神経麻痺を引き起こし、最悪の場合は呼吸困難による死に至る危険性をはらんでいます。

ボツリヌス菌が怖い理由

- 芽胞(がほう)の形成

- ボツリヌス菌は芽胞という耐久性の高い形態を形成し、通常の加熱(100℃以下)や乾燥に耐える。ただし、pH4.6以下の酸性環境では発芽しにくい ため、食品の酸性度を調整することも有効な予防策となります。

- 酸素のない環境で増殖

- 真空パックや缶詰など、空気が遮断された環境で大きく増殖しやすく、毒素を産生。

- 強力な神経毒

- ボツリヌス毒素は、神経伝達を阻害し、筋肉の麻痺を引き起こします。

ボツリヌス菌による食中毒の症状と危険性

症状と潜伏期間

ボツリヌス菌食中毒の潜伏期間は、 6時間~8日 とされ、多くの場合、12~36時間後に症状が現れます(個人差あり)。

症状としては、吐き気・嘔吐、めまい、視力障害、構音障害(声が出にくい)、全身の倦怠感などが挙げられます。進行すると呼吸筋の麻痺を引き起こし、重症化すれば死に至ることも。

発生しやすい食品・状況

| 食品・状況 | 原因・特徴 |

| 手作りの瓶詰め・缶詰 | – 酸素の少ない密閉環境で芽胞が増殖し、毒素を産生。- 十分な加熱殺菌が行われていない場合にリスクが高い |

| 真空パック食品 | – ソーセージやハムなど、空気が抜けた状態で長期保存するため、酸素の少ない状態が続きやすい。- 冷蔵や冷凍など適切な温度管理が重要 |

| ハチミツ(乳児ボツリヌス症) | – 1歳未満の乳児が摂取すると、腸内で菌が発芽・増殖し、毒素を産生する。- 成人では腸内細菌が安定しているため問題が少ないとされる |

ボツリヌス菌から身を守るための予防策

加熱・殺菌の徹底

ボツリヌス菌の芽胞は高温に強いですが、毒素自体は80℃以上で30分間、または120℃で4分間加熱すれば失活(無毒化)するとされています。

自宅で瓶詰めや缶詰を作る場合は、圧力鍋を使うなどして120℃以上の温度を確保し、十分に加熱処理することが推奨されます。

適切な温度管理・酸素供給

- 冷蔵・冷凍の徹底:真空パック食品やソーセージ類は冷蔵庫(5℃以下)で保管し、開封後はできるだけ早めに消費する

- 酸素を取り入れやすい包装:酸素がない環境で増殖するため、密閉度の高い容器を使う際は、加熱処理や保存期限に注意

- 賞味期限や腐敗の兆候を見逃さない:膨張した缶詰、異臭や変色がある食品は廃棄する

ハチミツと乳児の健康:なぜ1歳未満は避けるべき?

厚生労働省をはじめ各国の保健機関は、1歳未満の乳児にハチミツを与えないよう注意喚起しています。

乳児は腸内環境が未熟で、少量の芽胞でも発芽・増殖する可能性があるため、ボツリヌス毒素による重篤な影響を受けやすいです。

ボツリヌス菌による中毒が疑われる場合

症状が出たら迅速な受診

万が一、ボツリヌス菌食中毒を疑うような症状(目のかすみ、発声しづらい、息苦しさなど神経症状)が出た場合は、速やかに医療機関を受診することが大切です。

ボツリヌス毒素による麻痺は進行が速く、遅れが生死を分けることもあります。

保健所への連絡・原因調査

企業や店舗などで発生した場合は、保健所への報告が義務付けられ、対象商品の回収・リコールが実施されるケースも少なくありません。

消費者が自宅で疑わしい食品を摂取した場合でも、状況を保健所や医療機関に伝えることで原因究明や再発防止につながることがあります。

最近のトピックや注意点

近年、家庭での手作り保存食ブームや真空パック調理(低温調理など)の普及に伴い、ボツリヌス菌のリスクが改めて注目されています。

特に低温調理では美味しさを追求するあまり、温度設定や加熱時間が不十分なまま真空パックすることがあり、菌が増殖・毒素産生するケースが懸念されるのです。

また、海外の一部地域では、伝統的な発酵食品にボツリヌス菌が混入し、中毒事故が報告されることもあります。文化的背景や調理法の違いが影響するため、海外旅行中の食事や土産品の取り扱いにも注意が必要です。

ボツリヌス菌を正しく理解して安全を守ろう

ボツリヌス菌は、酸素を嫌う環境で強力な毒素を産生し、微量でも重篤な中毒を起こす極めて危険な菌です。

とくに缶詰や真空パック食品、手作り瓶詰めなどでは、酸素が少ない条件で増殖するリスクが高く、毒素が形成されると生命にかかわる恐れがあります。

- 加熱と殺菌の徹底:80~120℃で毒素を失活、芽胞を殺菌するには圧力鍋などで十分な時間の高温処理

- 適切な温度・酸素管理:冷蔵庫での保管や、密閉食品の開封後は早めに消費

- ハチミツは1歳未満の乳児に与えない:乳児ボツリヌス症を防ぐため、厚生労働省も強く注意を呼びかけ

万が一、神経麻痺の兆候(視力異常、話しづらい、呼吸苦など)が現れたら、直ちに医療機関を受診しましょう。

ボツリヌス菌による中毒は稀ではありますが、その危険性は非常に高いものです。正しい知識と対策を身につけ、安全な食卓を守っていきましょう。