カビと聞くと、多くの人が「食品を腐らせる原因」「見た目が気持ち悪い」といったマイナスイメージを持つのではないでしょうか。

実際、カビが生えた食べ物は不快感を覚えるだけでなく、食中毒につながる可能性も否定できません。

最近では、冷凍食品や缶詰といった長期保存ができるはずの食品でも、保管状況によってはカビが生えるケースが報告されています。

本記事では、カビによる食中毒のリスクや予防策、近年のトピックについて分かりやすく解説します。

カビが引き起こす食中毒とは?

カビ(真菌類)の特徴

カビは、キノコや酵母と同じ「真菌類」に分類され、自然環境の至る所に存在します。

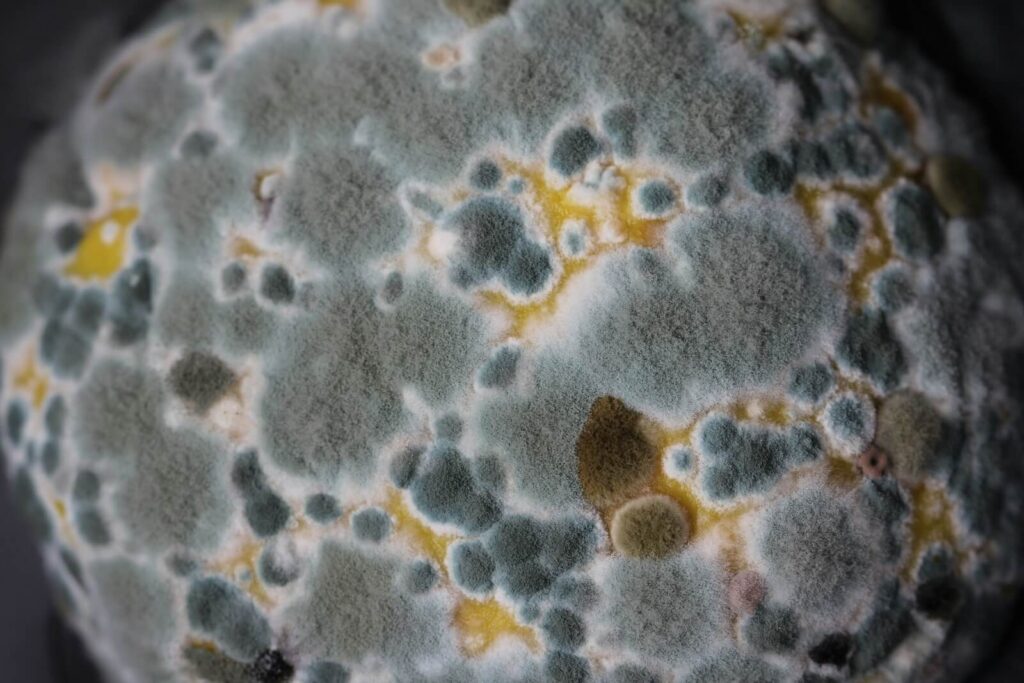

適度な温度・湿度・栄養源があると急速に増殖し、食品を分解してしまうため、腐敗や変色を引き起こす大きな原因となります。

食品に生えるカビの中には、ミコトキシン(かび毒)という有害物質を産生するものがあり、摂取すると肝機能障害や発がん性など深刻な健康被害をもたらす危険性があります。

食中毒のメカニズム

食品についたカビが増殖すると、見た目やにおいだけでなく、毒素を産生する恐れがあります。

これらの毒素は加熱や冷蔵では完全に除去できない場合もあり、摂取することで胃腸障害や慢性的な中毒症状を引き起こす可能性があるのです。

特に、アフラトキシンという強力な発がん性を持つ毒素を産生するカビ(アスペルギルス・フラバスなど)の存在が知られており、世界保健機関(WHO)も警鐘を鳴らしています。

カビが発生しやすい食品の例

パンやお菓子、米など穀類

適度な湿気と温度があると、パンの表面や米・小麦粉など粉ものにカビが発生しやすくなります。

例えば、一度に大容量の小麦粉を開封して密閉不十分のまま保存すると、内部で温度と湿度が上昇し、カビが繁殖するケースがあります。

また、パンの袋をしっかり密閉しないと、空気中のカビ胞子が付着しやすくなり、短期間で青カビや黒カビが発生しやすくなります。

果物・野菜

フルーツや野菜など水分が多い食材は、温度が高い環境に置かれると傷みが早く進行し、カビが生えてしまうリスクが高まります。

特に、イチゴやトマト、ブドウなど柔らかい果物は要注意。表面の小さな傷からカビが入り込み、急速に全体へ広がることがあります。

ナッツや乾物

ナッツ類や乾物(干し椎茸など)は長期保存が可能なイメージがありますが、湿度が高い環境に放置するとカビが発生し、ミコトキシンを産生する恐れがあります。

開封後に湿気を吸うと、カビの温床となり得るため、密閉容器での保管が望ましいです。

カビによる食中毒の症状と事例

症状:急性~慢性まで様々

カビが生成する毒素(ミコトキシン)を摂取すると、吐き気や下痢、腹痛などの急性症状が起こる場合があります。

さらに、長期的に少量を摂取し続けると、慢性的な肝機能障害や発がんリスクが増大する恐れも指摘されています。

ただし、すべてのカビが毒素を産生するわけではなく、無毒なカビも存在します。しかし、見分けは専門家でも難しいことが多く、安易に「カビを除去すれば大丈夫」と考えるのは危険です。

事例:誤った「カビ部分だけ切り取る」対策

カビが生えたパンやチーズなどで、表面のカビだけをこそげ落としたり、カビ部分だけを切り取る人がいます。

しかし、カビの菌糸は食品の内部まで広がっている可能性があります。実際に、見た目上は除去したつもりでも、目に見えない部分に菌糸や毒素が残っており、それを食べて中毒を引き起こすケースが報告されています。

食品のカビを防ぐには?安全な保存と管理のポイント

1. 温度・湿度管理

カビが発生しやすい20~30℃の温度帯と高湿度を避けるため、食品の保管は冷蔵庫や冷凍庫を活用しましょう。

とりわけ、梅雨や夏場は気温と湿度が高くなるため、できるだけ早めに消費することも大切です。

2. 開封後の扱い

- 密閉容器に移す

袋のままで放置すると空気と接触しやすく、カビが生えやすい - なるべく早めに消費

長期間放置するとカビだけでなく他の微生物も増える可能性 - 冷蔵・冷凍保存を検討

ナッツ類や乾物でも湿度を避けるために冷蔵庫保管が望ましい場合がある

3. 表面にカビを発見したら?

「少しだから…」とカビ部分を切り取る対策は危険です。カビの菌糸は食品の内部に広がっている可能性があり、目に見えない部分にもカビ毒が含まれている場合があります。

そのため、カビが発生した食品は全体を廃棄するのが最も安全な対策です。

カビ抑制技術や社会的動向などの最近の話題

フードロスとカビについて

近年、フードロス削減が社会的課題となっている一方で、カビが生えている食品を無理して食べるのはリスクが高いとされています。

賢い消費者としては、賞味期限や保存方法を守り、カビが発生する前に使い切る工夫をすることが大切です。

もしカビを発見したら、健康を優先して廃棄する判断が求められます。

技術革新:抗菌・防カビ素材の開発

企業や研究機関では、食品包装に抗菌・防カビ機能を持たせる素材の開発が進んでいます。

これにより、袋やパッケージ内でのカビ発生を抑えることが期待されますが、まだ一般的に広く普及しているわけではなく、基本的な保管・管理が欠かせない点に変わりはありません。

カビのリスクを理解し、食中毒を防ぐために

カビは目に見える範囲だけでなく、食品内部に菌糸を伸ばしてミコトキシンなどの毒素を産生する場合があります。

加熱や部分的な除去だけでは除去しきれないケースもあり、安易な対応は非常に危険です。

- 温度・湿度管理:カビの生育を抑える基本

- 開封後は密閉し、なるべく早く消費

- 表面にカビを発見した食品は全体を廃棄するのが安全策

- フードロス削減も大切だが、健康リスクを優先する意識を持つ

食中毒を防ぎ、安全かつおいしい食品を楽しむためには、日ごろからの食品管理とカビへの正しい知識が欠かせません。

見た目がほんの少しでも変だと感じたら、迷わず廃棄する勇気も必要です。

ぜひこの記事を参考に、カビによる食中毒リスクを減らして、安心な食生活を送ってください。