近年、コロナ禍をきっかけに、テイクアウトやデリバリーの需要が急増しました。

外出を控えながら自宅で手軽に食事を楽しめる便利さがある一方で、適切な温度管理や衛生対策が不十分だと、食中毒のリスクが高まることをご存じでしょうか?

特に、調理から食べるまでの時間が長くなることで、細菌が繁殖しやすくなり、体調を崩す原因となることもあります。

本記事では、テイクアウト・デリバリー利用時の食中毒リスクを回避するための具体的な対策や、食事を安全に楽しむためのポイントをわかりやすく解説します。

コロナ禍を経て定着した新しい食のスタイルを、より安心して活用するために、ぜひ最後までご覧ください。

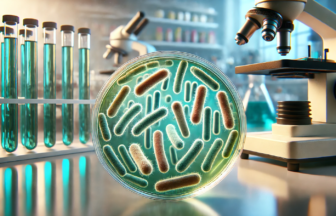

テイクアウトやデリバリーによる食中毒とは?

そもそも食中毒とは

食中毒とは、食べ物や飲み物を通じて摂取された細菌やウイルス、または化学物質などの有害物質によって下痢や嘔吐、腹痛などの症状を引き起こす状態を指します。

とくに気温が上昇する夏場に多いイメージがありますが、冬場でもノロウイルスなどによる食中毒が発生しており、食中毒は一年を通して注意が必要です。

テイクアウト・デリバリーの増加と食中毒のリスク

近年は、店舗での飲食に代わってテイクアウトやデリバリーを利用する人が増えています。

特に自宅で気軽にレストランの味を楽しめるメリットは大きいですが、調理から食べるまでの時間が長くなる、途中で食品が適切な温度管理をされないなどの理由で、食中毒が発生しやすい環境が生まれる可能性があります。

- 配達中に保冷・保温が不十分

- 到着後すぐに食べず、常温で放置してしまう

- 再加熱や保存方法に誤りがある

これらの要因が重なると、せっかくの料理が食中毒の原因となり得るのです。

テイクアウトやデリバリーによる食中毒の主な原因菌と症状

原因菌・ウイルスの例

| 病原体 | 主な特徴 |

| 黄色ブドウ球菌 | – 手指や皮膚に存在し、調理者の傷口などから食品に付着- 加熱後も毒素が残り、数時間で嘔吐・下痢が起こる |

| サルモネラ菌 | – 生卵や鶏肉が主な感染源- 発熱を伴う下痢・腹痛を引き起こし、潜伏期間は6~48時間 |

| カンピロバクター | – 鶏肉に多く存在し、加熱不足で感染- 下痢や腹痛、発熱が主症状で、潜伏期間は2~5日 |

| ノロウイルス | – 冬場を中心に流行し、嘔吐・下痢・発熱が特徴- 少量のウイルスで感染し、集団発生しやすい |

| ボツリヌス菌 | – 酸素のない環境で増殖し、致死的な神経毒素を産生- 真空パックされた食品や缶詰の不良品などが原因 |

代表的な症状

テイクアウトやデリバリーで発生する食中毒の症状は、急性の下痢・嘔吐・腹痛・発熱が多いです。

発症までの潜伏期間は病原体によって異なりますが、早いものでは数時間、長いものでは数日後に症状が出る場合があります。

特に高齢者や子ども、免疫力が弱っている方は重症化しやすいため注意が必要です。

テイクアウトやデリバリーによる食中毒を防ぐポイント

衛生管理の基本「つけない・増やさない・やっつける」

- つけない

- 調理したものに手指や衣類の汚れ、ほこりを付着させない

- 使用後のまな板や包丁はすぐに洗浄・消毒する

- 増やさない

- 調理後すぐに冷蔵または冷凍し、常温で長時間放置しない

- 残った料理は小分けにして急速に冷却する

- やっつける

- 中心温度75℃以上で1分以上の加熱を目安

- 加熱後もこまめに温度チェックし、保温・保冷を徹底する

テイクアウトやデリバリー時の具体的な対策

| 対策項目 | 具体的な方法 |

| 配達時間と温度管理 | – 注文時に配達時間を確認し、できるだけ早く受け取る- 夏場など気温が高い日は、保冷バッグやクーラーボックスを利用する店を選ぶ |

| 到着後の適切な扱い | – 料理が届いたら、できるだけすぐに食べる- すぐに食べられない場合は、冷蔵庫に入れるなど適切な温度で保管 |

| 再加熱の徹底 | – 食べる前に電子レンジやオーブン、フライパンで再加熱すると安心- 中心部までしっかり火が通るか温度計でチェックするとより安全 |

| 外食産業の取り組み | – 飲食店側も食品衛生責任者を配置し、食材の受け入れから調理、保管までを厳重に管理- 配達用の保温・保冷袋の温度や配達員の衛生管理を徹底 |

| 個人の衛生意識の向上 | – 受け取る側も手洗いやキッチンの清潔を保ち、二次汚染を防ぐ- 万一、においや外見に異変を感じたら廃棄も検討 |

最近のトピックと統計データ

消費者庁が公表している資料によると、コロナ禍以降、テイクアウトやデリバリーの需要は大幅に増加しています。

その一方で、調理後の保管時間が長くなる傾向や、配達途中の温度管理が不十分なケースが増え、食中毒リスクも高まっていると指摘されています。

また、テイクアウト・デリバリーの食品を翌日以降に食べる場合は、冷蔵保存を徹底し、食べる直前に十分に加熱することが推奨されます。※冷却や再加熱の手順を適切に行わないと細菌が増殖し、思わぬ食中毒を招く恐れがあります。

(参考:https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_safety/caution/caution_034/)

テイクアウト・デリバリーによって食中毒にかかった場合の対処法

具体的な対応手順

- 水分補給

- 下痢や嘔吐が続く場合、脱水症状を防ぐためにスポーツドリンクや経口補水液でこまめに水分を補給する。

- 医療機関の受診

- 症状が激しい、長引く、血便が出るなどの場合は、速やかに医師の診断を受ける。

- 原因調査の協力

- 食中毒が疑われる場合、保健所などに相談し、食べたものや症状の経過をできるだけ詳細に伝える。

二次感染の防止

家族や同居人がいる場合は、嘔吐物や排泄物の処理を適切に行い、手洗い・消毒を徹底しましょう。

ウイルス性の食中毒は飛沫感染の恐れがあり、周囲の人にうつしてしまうリスクがあります。

テイクアウト・デリバリー利用時の食中毒リスクを防いで安全な食卓を

テイクアウトやデリバリーは忙しい現代人にとってありがたいサービスですが、温度管理の不備や長時間放置などのちょっとした油断でテイクアウトやデリバリーによる食中毒リスクを引き起こす可能性があります。

食品安全を確保するためには、お店だけでなく、受け取った後の取り扱いにも十分な配慮が求められます。

- 料理が届いたらできるだけ早く食べる

- 保存する場合は適切な温度(冷蔵・冷凍)で保管

- 食べる前に中心温度75℃以上を目指して再加熱

これらの基本的なルールを守ることで、テイクアウトやデリバリーをより安全に楽しむことができます。

もし体調に異変を感じたら、無理をせず医療機関を受診し、周囲への二次感染を防ぐための措置も忘れずに行いましょう。便利なサービスを上手に活用しながら、おいしい食事を安全に楽しんでくださいね。